Lo strutturalismo costituì un vero e proprio movimento filosofico fondato sul presupposto che ogni oggetto di studio costituisca una struttura, ovvero un insieme organico e globale i cui elementi, privi di valore funzionale autonomo, lo assumono nelle relazioni oppositive e distintive di ciascun elemento rispetto agli altri. Esso si sviluppò soprattutto in Francia negli anni sessanta, sostituendosi progressivamente al movimento intellettuale dominante dell'esistenzialismo, ed estese a svariati campi tra cui l'antropologia, la critica letteraria, la pscicoanalisi, il marxismo e l'epistemologia le teorie dello strutturalismo linguistico di Ferdinand de Saussure.

Lo strutturalismo rifiuta il concetto di libertà e scelta umana,

concentrandosi invece sul modo in cui l'esperienza e il comportamento

umano sono determinati da varie strutture. Per alcuni anni antropologi

come C. Lèvi-Strauss, psicoanalisti freudiani come J. Lacan, filosofi

marxisti come Althusser e Foucault, critici letterari come Barthes,

linguisti come Jakobson, Benveniste e Greimas, sembrano appartenere a

una comune area culturale antistoricista, antiumanistica e

antiesistenzialista che sostituiva al primato della storia, dell'uomo,

della soggettività della coscienza e

dell'individuo quello della struttura:

invece di comprendere i fenomeni sociali e culturali dall'interno,

ricostruendo il loro farsi storico attraverso l'azione consapevole e

potenzialmente libera degli

individui, gli strutturalisti preferivano trattare il mondo umano come

un qualsiasi altro campo di ricerca indagato dalle scienze naturali e

scoprire dall'esterno quali relazioni sistematiche e costanti (o

strutture) intercorressero tra i fenomeni socio-culturali e dunque entro

quali limiti, spesso inconsci, fosse costretta l'azione degli

individui.

A tal proposito ricordo il contributo dell'antropologo Claude Lévi-Strauss in psicologia, in quanto egli, applicando il metodo strutturalista, riteneva che i fenomeni culturali andassero interpretati in riferimento a

elementi universali, atemporali e inconsci rappresentanti la struttura fondante

d'ogni cultura. Questa visione si ritrova nei suoi studi sulle popolazioni cosiddette “selvagge”,

raccolti nelle sue due opere più note al grande pubblico, i classici Tristi Tropici e Il pensiero selvaggio, in cui Lévi-Strauss mette in discussione, partendo da un'analisi di fondo della nozione di cultura come sistema simbolico e semiotico, la presunta superiorità della cultura occidentale, conferendo pari dignità, logicità e rispetto alle cosiddette mentalità primitiva.

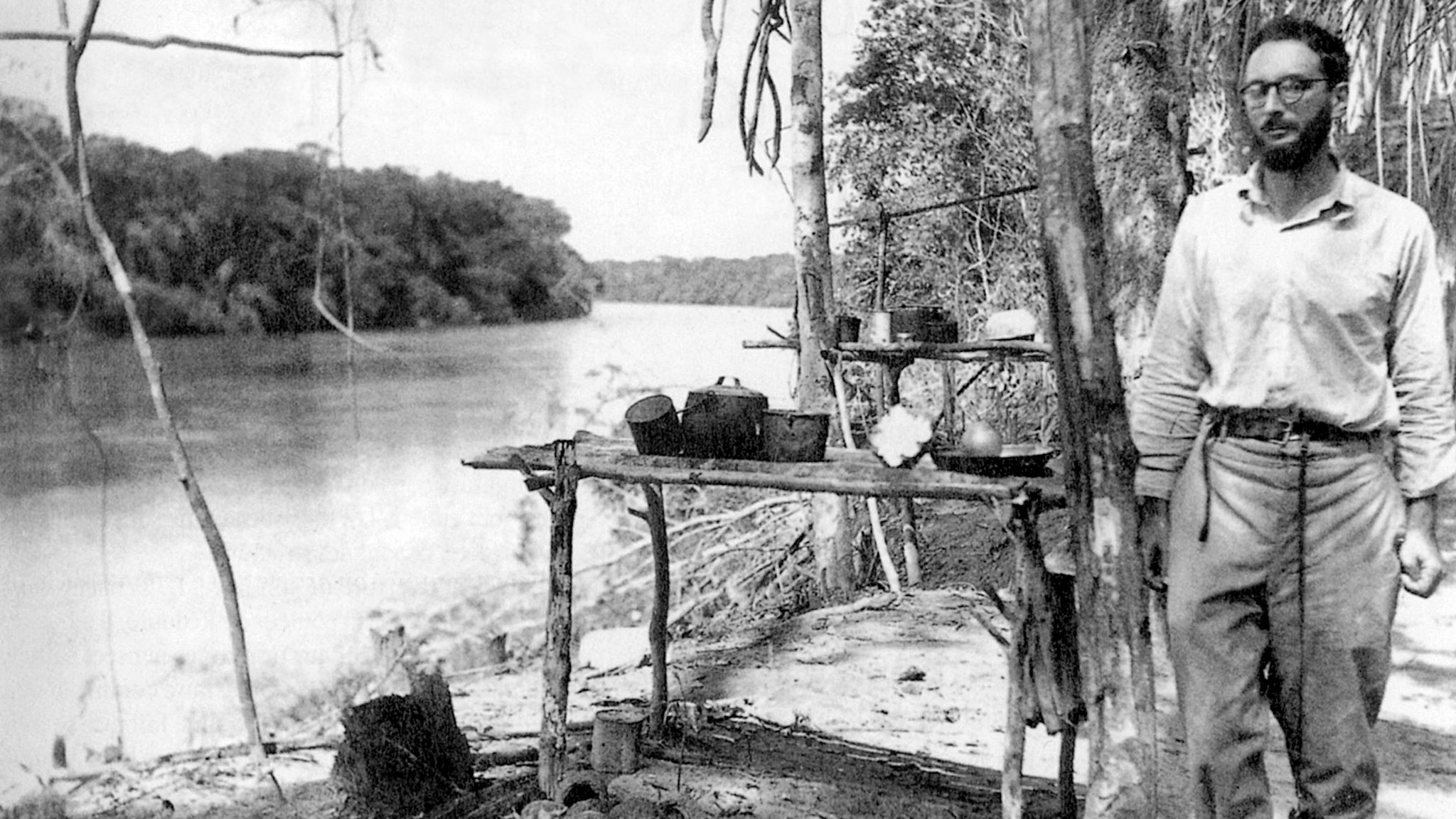

In foto l'antropologo Claude Lévi-Strauss in Amazzonia, 1936

Allo stesso modo lo psicanalista Jacques Lacan scoprì la struttura di linguaggio delle formazioni dell'inconscio grazie al metodo seguito in linguistica da Ferdinand de Saussure e Roman Jacobson.

Tutte le formazioni dell'inconscio, compreso il blaterare in

psicoanalisi, hanno struttura di linguaggio, sono pensieri articolati e

rispondono a leggi proprie, anche se il soggetto non ha sempre accesso

alla comprensione poiché si tratta di un linguaggio cifrato, da

decodificare, che si svolge al di fuori del soggetto, ma che lo

interessa perché trasporta la sua questione di soggetto.

There is an interest in that which is hidden and which the visible does not show us. ― René Magritte

Iscriviti a:

Commenti sul post (Atom)

Sintesi finale e mappa per orientarsi nel blog

L'intento di questo blog è quello di mostrare come la riflessione intorno al concetto di Struttura riveli la profonda interconnessione...

-

L'intento di questo blog è quello di mostrare come la riflessione intorno al concetto di Struttura riveli la profonda interconnessione...

-

“L’angelo di Pietra e Ferro” Il dialogo si colloca nella terza puntata della serie tv "L'angelo di pietra e ferro" e vede ...

Nessun commento:

Posta un commento